メンヘラ展に行ってきた

メンヘラ展2の暫定コンセプト出来ました。よろしくお願い申し上げます。#メンヘラ展 pic.twitter.com/zlOL8bbze9

— メンヘラ展(2は終了しました) (@menhera_ten) 2014, 6月 17

以前にツイッターでメンヘラ展のコンセプトを見て気になっていたので、昨日メンヘラ展に行ってきた。コンセプトについて思ったことは下の記事に書いてあります。

お盆中は実家に帰省していた。僕は普段は少しの距離の外出も厭うような人間だけれど、メンヘラ展には“行きたい!”という衝動に駆られた。自分でも不思議だった。

外出というと自分を外に曝け出すという感覚がある。外の世界はそこにいるヒトやモノも全部内実の無い表面的なものに思えるし、自分もそれに合わせなければと合わせてしまうので疲れてしまう。だから外出は嫌いだ。

そんな僕が実家から電車で3時間かけて行く気になったのだから不思議だ。メンヘラ展に行くということは、外に自分を曝け出すというよりかは、自分の内側にさらに篭もるために外出するという感覚だった。外にいるのに内に篭もる。内に篭もっているのに外にいる。ここがメンヘラ展の良いところだと思った。

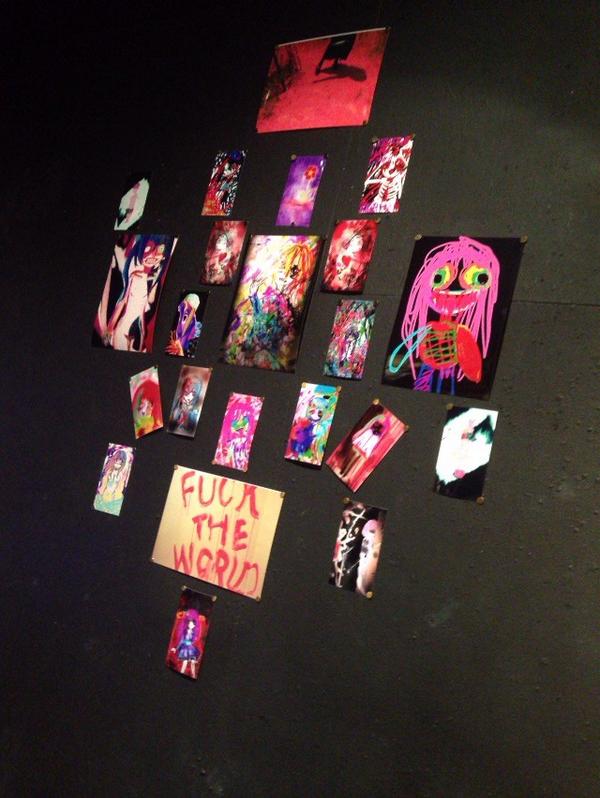

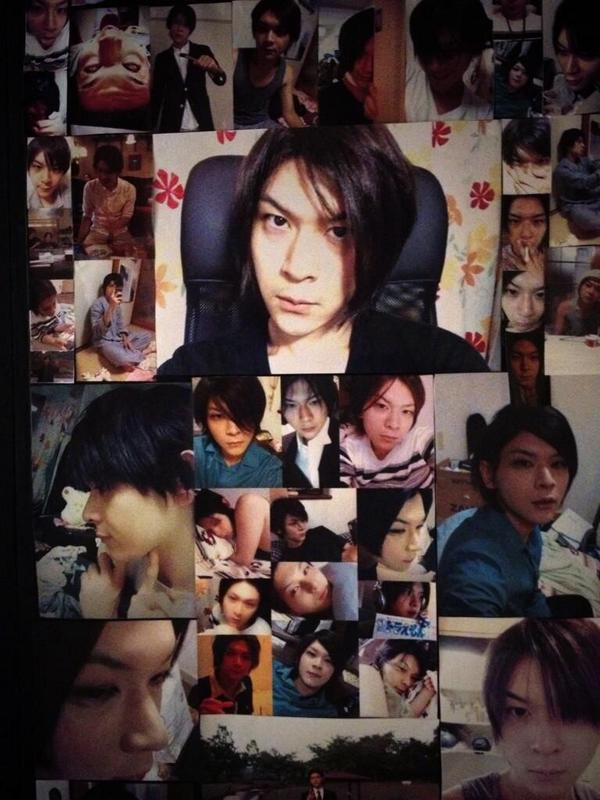

メンヘラ展の数々の作品は“過剰”なものが多かった。その狂気性や破壊性や自己愛は明らかに過剰だった。その過剰さが一番伝わってきやすいのは、Flyunさんの壁一面に張り巡らされた自撮り写真たちだ。芸術に疎い僕のような人間でも自撮りは身近なものに感じられたから過剰さが一番伝わってきた。過剰なまでの自己愛だ。そんな過剰さが伝わると同時に、気持ちが悪いなぁという気持ちが生じた。過剰なものは気持ちが悪い。そんな気持の悪さを感じさせる過剰な作品がメンヘラ展にはたくさんあった。

でもただただ『なにこれ気持ち悪。』という単純なものではなかった。何か作品に惹きつけられるような、それと同時に作品を認めたくないようなモヤモヤした感覚も確かに存在した。

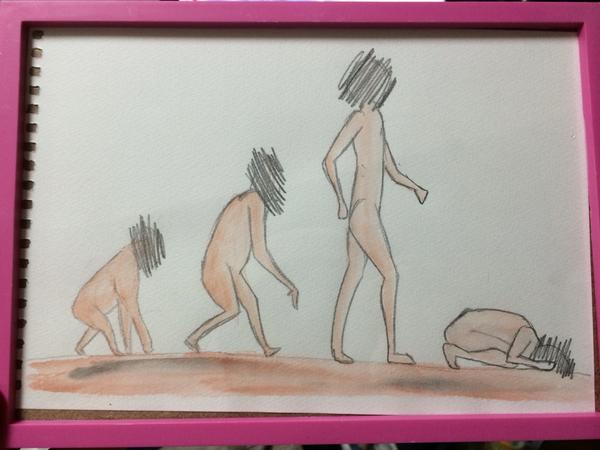

それは過剰な作品の中にリアリティが含まれていたからだと思う。リアリティのない過剰さだったら『なにこれ気持ち悪。』で切り捨てることができる。でもメンヘラ展の作品の多くには過剰さと共にリアリティも存在していた。そのリアリティというのは、作品の中で表現されている破壊性や狂気性や自己愛やトラウマが、作品を見ている自分の中にも少なからず存在しているということだと思う。

過剰な作品を『なにこれ気持ち悪。』と切り捨てることは自分と作品に共通して存在しているリアリティをも切り捨てるということになってしまう。そんなことはできるはずもなく、過剰さを気持ち悪いとは感じつつも何かが引っかかる。

それは気持ち悪いと思いつつも、自分の中の隠していたリアリティを解放してくれたカタルシスをどこかで味わっている自分がいることや、せっかく抑圧して隠していたのに勝手に解放しやがってという憤激を交えながら『気持ち悪!』とモヤモヤしながらも言ってしまいたくなる衝動の中に現れていたと感じた。

こうしたことを体感すると、見苦しくて汚くて醜悪で消したくなる自分の内面であっても、肯定的であれ否定的であれ他人と関係しているものなんだな、と思える。それは独りの時では決して味わえない感覚。外にいるのに内に篭もり、内に篭もっているのに外にいれる独特の空間だからこそ味わうことができるものだと思う。

こういったことは何もしていない僕なんかより、作品を展示していた人たちの方がきっと何倍も体感できていることなんだろう。それは大きな喜びかもしれないし、大きな痛みかもしれない。コンセプト通り、展示者の人たちの心の叫びの芸術が他人と繋がるためのきっかけになれたならいいなぁーと思う。いいなぁーと思うとか言いながら、僕は自分ができないことを勝手に託して観察していたいだけだけども。

だからこれからのメンヘラ展の動向も気になっている。

メンヘラ展の“メンヘラ”というワードはロケットが宇宙に向かう時に途中で切り離されるブースターのような役割を担っていると思う。

“メンヘラ”というワードはネガティブな意味で使われるけど、一般的な定義はなされておらず、自分に都合の良い意味で使うことができる。にも関わらず“メンヘラ”というワードの社会的認知度は結構高い。

そんな自由度が高く社会的認知度も高めのネガティブワードである“メンヘラ”を使うことで、自分のネガティブな側面をある種の強みとして人と人の間の中に飛び込んでいくことができる。

メンヘラ展のコンセプトは人との繋がりのきっかけに焦点を当てていたが、メンヘラ展が数を重ねる中で肯定的であれ否定的であれ人との繋がりを感じられていったら、作品で表現する内容やコンセプトに自然と変化が現れてくるのかもしれない。そうした時に“メンヘラ”という言葉に対する各展示者や企画そのものの関係の仕方も変わってくるのだと思う。

その時は役割を果たした現状の意味での“メンヘラ”というワードはロケットのブースターのように海に切り捨てられることだろう。

もちろん“メンヘラ”というワードを使うことの負の側面も存在している。“メンヘラ”という言葉の定義が曖昧なため、“メンヘラ”というワードは声がデカい者が定義を勝ち取ってしまう。特に“メンヘラ”という言葉を使う人は声が小さいからそういう側面は強いのかもしれない。

メンヘラ展が数を重ね注目度も上がるごとに、“メンヘラ”という言葉のイメージが固定化されてしまい、自称メンヘラの人たちにどうしても新たな偏見や新たな抑圧を生んでしまう。

でもこういう負の側面ばかりを気にしてばかりいると、誰も何もできなくなってしまう。

“メンヘラ”というワードを用いて人と人の間に飛び込んでいく姿、そうすることで“メンヘラ”を自称していた人たちがどのように変化していくのか。どのように自分を自称していくのか、それとも自称する必要すらなくなっていくのか。

そんな姿を見ることは、誰にも気づかれずに独りで呼吸をしている人間が、他の生き方を想像するためのヒントや勇気が得られる可能性につながっていくと思う。その可能性は“メンヘラ”というワードの枠を超えた地平にまで開かれている。

誰にも気づかれないところで呼吸をしていた人間が人前に現れるということは膨大なエネルギーを必要とする。自分の身を削ってそんな生き方を見せてくれたメンヘラ展には感謝だし、これからも見ていきたいなと思った。

久しぶりの外出楽しかった―。